在考研调剂阶段,无数考生陷入纠结:是否要接受双非院校的录取?有人认为“非名校研究生没有意义”,也有人坚信“学历提升就是胜利”。双非院校真的不值得读吗?今天我们来聊一聊:

一、什么是双非院校?

“双非”一词在不同时期有不同定义:

- 传统定义:非985、非211高校。这是过去衡量院校层次的主要标准。

- 新定义:既非“双一流大学”,也非“双一流学科”高校。随着“双一流”政策推行,这一标准逐渐取代传统分类。

值得注意的是,双非院校并不等于“差校”。例如,西南政法大学、北京语言大学等院校虽未入选双一流,但其法学、语言类专业实力远超部分985高校。双非院校的含金量,需结合具体学科和地区资源综合判断。

二、双非和名校研究生的区别

1. 科研资源:名校的“先天优势”

985/211高校拥有国家级实验室、院士团队、千万级科研经费,学生可参与前沿课题;而双非院校的科研资源多集中于地方性项目,平台规模较小。

2. 政策倾斜:名校的“隐形福利”

教育部对名校的经费支持力度更大,部分企业校招时直接锁定985/211院校。例如,华为“天才少年计划”候选人多来自顶尖高校。

3. 就业认可度:学历的“敲门砖效应”

尽管政策禁止学历歧视,但部分行业(如金融、科技)仍存在“名校偏好”。不过,双非院校在本地就业市场往往有较强竞争力,如深圳大学在珠三角地区的认可度不输部分211高校。

三、双非研究生有必要读吗?

1. 时间成本:用3年换“学历跳板”是否划算?

若以就业为导向,双非硕士的性价比可能更高。例如,三年制研究生可利用课余时间实习积累经验,而名校学生可能因科研压力无暇兼顾职场技能。

2. 金钱成本

双非院校学费普遍低于名校(约8000元/年),且奖学金覆盖率较高。以学业奖学金+助学金+兼职收入计算,三年总支出可控制在5万以内。

读研收入:新生奖学金10000元,助学金是7000/年,学业奖学金10000/年,如果你拿了国奖,一年又是20000元,其次是三助岗位、勤工俭学、实习活动以及各类兼职。3年的固定收入就是61000(10000+7000*3+10000*3),如果你有国奖,就是11万左右,再加上各类兼职收入,基本实现“零成本读研”。

如果家里不急于让你开始赚钱,那么你在读研期间所需要的金钱投入是非常少的,几乎不需要担心经济问题。

3. 机会成本

若本科已找到理想工作(如公务员、国企编制),可暂缓读研;若就业竞争力不足,双非硕士仍是“雪中送炭”。数据显示,2023年双非硕士平均起薪比本科高出40%。

4. 读研收益:不止一纸文凭

- 学历跃迁:中国硕士人口占比不足1%,硕士学历仍是稀缺资源。

- 视野提升:通过学术训练和行业实践,可重塑思维方式。

- 资源积累:导师人脉、校友网络、地域优势均为隐性财富。

四、究竟如何选择?

1. 明确读研目的

- 学术深造:优先选名校或学科排名靠前的双非。

- 就业导向:关注院校本地就业率。

- 如果你是想要从事学术研究的话,名校的确具有很大的优势,这是双非院校无法比拟的。但是,为了这些优势,你需要付出更多的努力和心血。

2. 评估个人能力

若备考时间紧张或基础薄弱,强冲名校可能沦为“炮灰”;选择与实力匹配的院校,反而能通过读研逆袭。

3. 关注地区与行业

- 计划在二三线城市发展:本地双非院校的政企资源更具优势。

- 目标行业(如师范、医学):专业类院校比综合类名校更受认可。

名校是“锦上添花”,双非亦可“逆风翻盘”。考研的真正价值,不在于院校标签,而在于你是否能抓住读研机会提升核心竞争力。正如一位双非硕士毕业生所言:“我用了三年时间,把简历从‘普通本科’变成‘硕士+三年项目经验’,这才是真正的胜利。”

选择没有对错,只有是否适合。你的努力,终将定义学历的价值。

考研真题合集|1998-2025年考研英语真题合集+解析(英一、英二)(含英语真题分类)电子版可打印

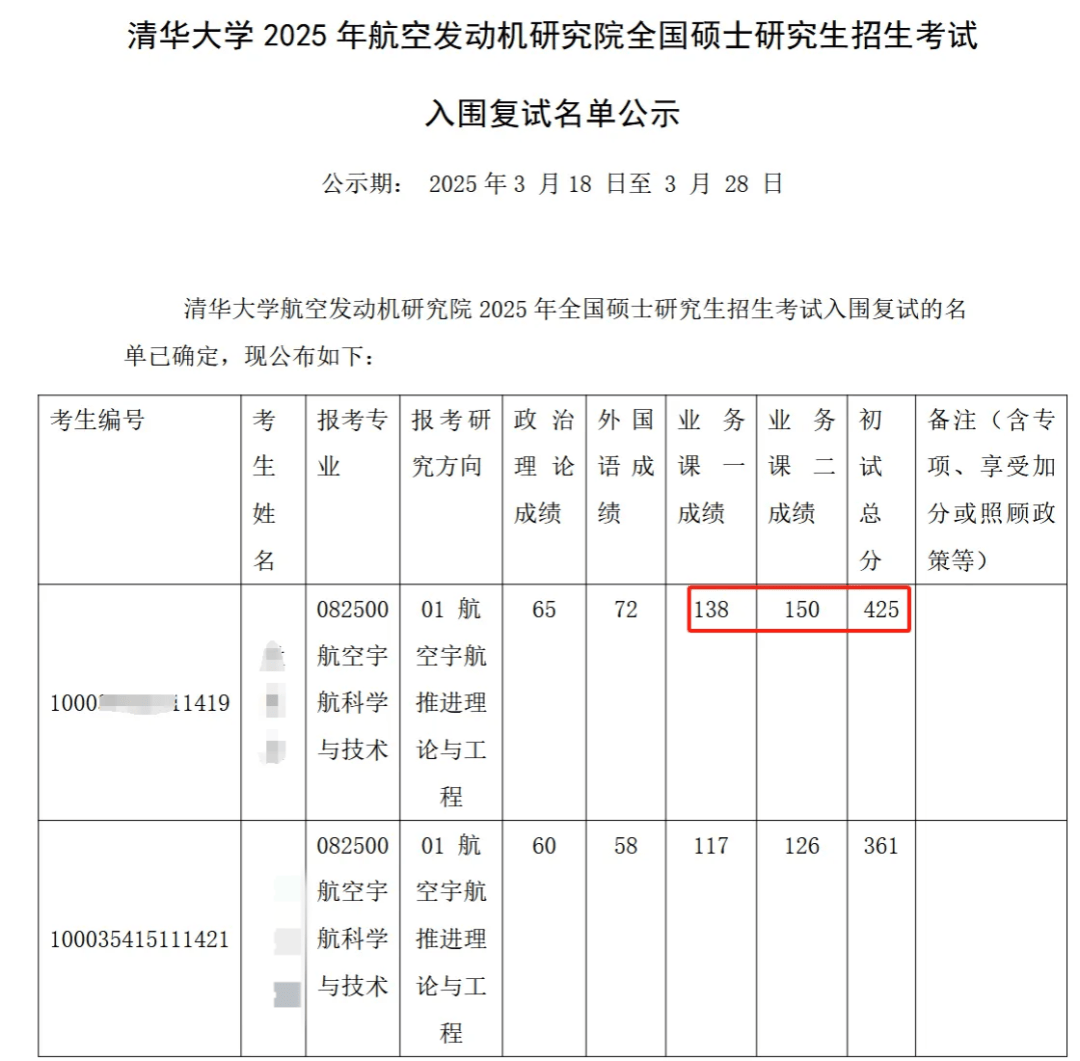

考研真题合集|1998-2025年考研英语真题合集+解析(英一、英二)(含英语真题分类)电子版可打印 考研425分初试第一复试被刷?

考研425分初试第一复试被刷?

考研拟录取短信被拦截,错失上岸机会!

考研拟录取短信被拦截,错失上岸机会!